影像学与实验室检查结合的病例评估流程

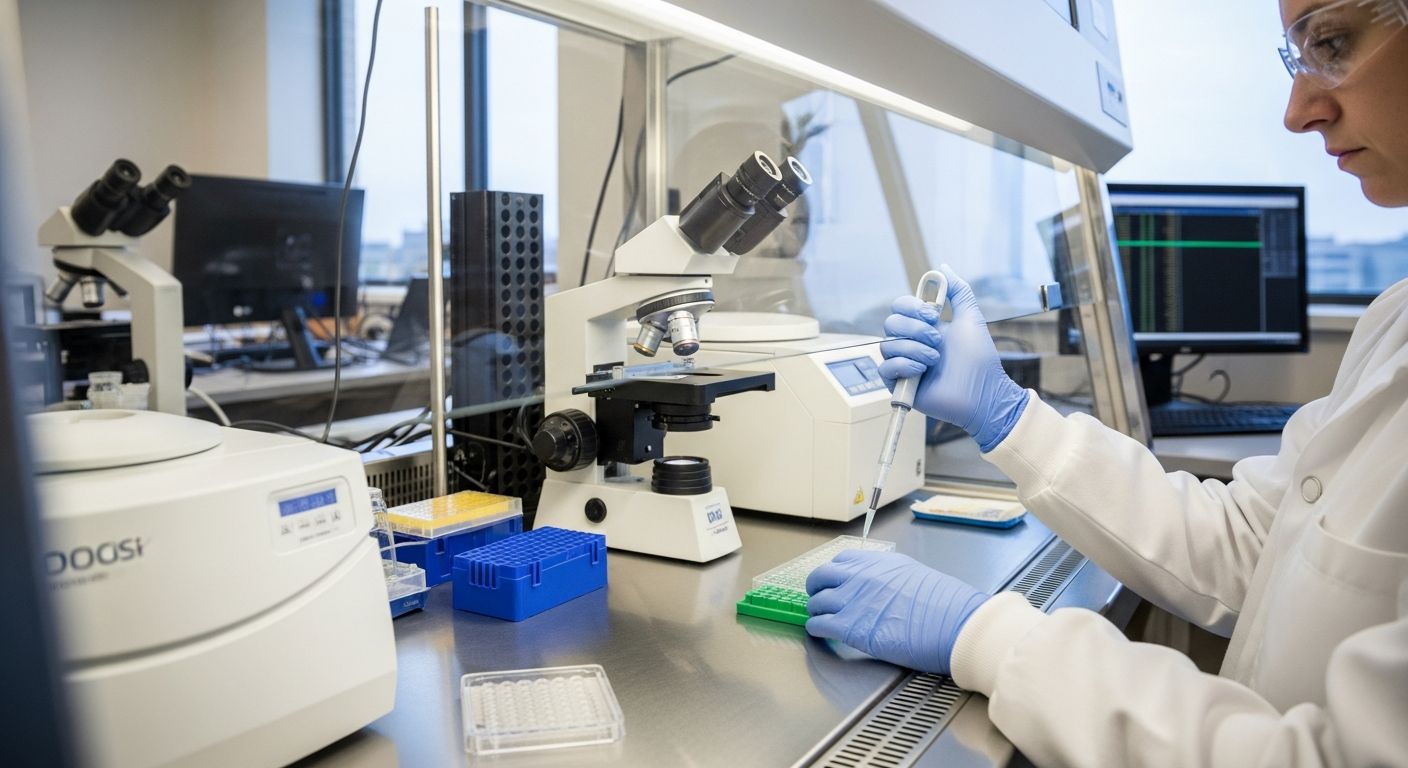

在疑似结核病例的临床评估中,将影像学与实验室检测系统性结合能够提高诊断准确率并支持个体化治疗方案制定。本文提出一套从筛查、影像评估、痰液与分子学检测、耐药监测到药物选择和依从性管理的系统化流程,同时讨论公共卫生监测与接触者筛查的实施要点,旨在为临床医师、检验人员与防控工作者提供可操作的流程框架与实践建议。

在对疑似肺结核患者进行系统评估时,应把影像学与实验室检查作为互补的核心要素来设计诊疗路径。初诊阶段通过流行病学史、临床症状和筛查工具识别高危人群,随后进行胸部影像学检查和痰液或呼吸道标本采集,以便尽早实现病原学确证与耐药风险评估。本流程强调规范的样本管理、快速分子检测通道与可靠的药敏试验,并在明确分枝杆菌感染或排除感染后依据药敏结果与药理学原则制定个体化治疗方案,兼顾不良反应管理与长期依从性支持,同时嵌入公共卫生监测体系以切断传播链并发现耐药传播的早期信号。

影像学在肺部评估中的作用是什么?

影像学主要包括胸片和胸部CT检查,两者在临床评估中各有定位。胸片适合快速筛查,可提示浸润、空洞或胸腔积液等异常,而CT能更细致地显示空洞壁厚、病灶分布与纵隔淋巴结情况。影像学不仅用于判断疾病活动性与传染性风险,还用于识别并发症(如气胸或支气管扩张)及提示可能的非结核性病变,从而指导痰液采样的时机和部位以及后续的实验室检测策略。

痰液与分枝杆菌检测的诊断流程有哪些关键点?

痰液检测是病原学确证的核心环节。常规做法包括抗酸染色涂片、痰液培养(固体和液体培养基)与核酸扩增或其他分子检测。建议对疑似活动性病例至少采集多次痰样以提高检出率;对涂片阴性但影像高度疑似的患者,应尽早采取分子检测或支气管镜下取样。规范的采样、及时的实验室报告和保存菌株以便药敏试验与流行病学分析,是确保诊断准确性及后续管理的关键。

如何识别与应对耐药与多药耐药情况?

耐药检测包括传统的培养药敏试验和分子学耐药基因检测。对既往接受过抗结核治疗或与耐药患者有接触史的病例,应优先启动分子快速检测并并行送培养以完成全面药敏分析。识别多药耐药后需根据药敏谱制定个体化的二线或联合治疗方案,并评估药物相互作用与器官功能影响。同时应将耐药信息纳入公共卫生监测,以便追踪传播链并采取针对性防控措施。

抗生素选择与个体化治疗方案应考虑哪些药理学要点?

治疗方案制定需综合病原学证据、药敏结果与患者的个体情况(如肝肾功能、妊娠状态、合并用药)。一线药物在敏感时仍为首选;若出现耐药,应依据药敏结果选择替代药物并可能延长疗程。掌握药理学知识有助于合理调整剂量、预防药物相互作用并及时识别毒性反应。对于儿童、孕产妇或合并免疫抑制状态的患者,应参照专门指南进行药物调整并加强随访监测。

如何提高治疗依从性并建立有效的随访与监测体系?

长期疗程对治愈至关重要,依从性管理包括直接观察治疗、药物副作用的主动管理、心理社会支持与便捷的随诊安排。随访中应定期结合影像复查与痰液检测评估治疗反应,并在必要时重复药敏试验以识别治疗失败或耐药演变。公共卫生层面应建立接触者筛查机制、潜伏感染管理和社区监测系统,将临床、检验与防控信息整合以便快速响应传播风险。

筛查与潜伏感染管理对公共卫生有何作用?

系统化筛查能够在高危人群中早期发现活动性病例并启动隔离与治疗,降低社区传播。潜伏感染的识别与预防性处理是长期控制结核负担的重要组成部分,应在策略中考虑个体风险、流行病学背景与资源可及性。公共卫生措施还包括健康教育、基层服务能力建设以及对重点场所和人群的定期监测,以支持早期干预和耐药风险管理。

结论:将影像学与实验室检查有机结合,构建从筛查、病原学确证到耐药检测、个体化治疗和长期随访的闭环评估流程,是提高诊断精确性与治疗成功率、减少传播与耐药扩散的有效路径。该流程需要临床、检验和公共卫生部门的多学科协作、严格的质量控制流程以及对患者依从性的持续支持。

本文章仅供信息参考,不应视为医疗建议。请咨询合格的医疗专业人员以获得个性化的指导与治疗。